<ДВЕ ЗАМЕТКИ О ГОГОЛЕ>

1

Хорошее во всяком роде трудно и легко; легко для гения, трудно для [таланта] простого дарования, которое также может возвышаться до гения. Но в двух родах романа к трудности вымысла присоединяется трудность выражения; эти два рода: роман в нравах высшего общества и самого низшего. Представить разговор человека высшего общества трудно, ибо у него часто пробежат в душе самые сильные бури, а он для их выражения употребит самое незначущее слово. Сколько усилий потребно романисту для того, чтобы читатель понял значение этого слова; как для сего надобно рассказать всю историю жизни его выговорившего. — Человек низшего класса также имеет свою скрытность — но в другом роде, он вам говорит совсем не то что он думает, или что хочет сказать и от того по видимому говорит бессмыслицу. Когда вы в самом деле, так сказать на яву ее услышите — она рассмешит вас и только; но в мире искусства другие законы — здесь бессмыслица остается просто бессмыслицею. Чтобы выразить эту черту, без которой характер разговора простолюдина будет всегда не полон, надобно для выражения сей черты найти такую речь, которая бы соответствовала и характеру простолюдина и требованиям искусства. Это до сих <пор> понимали немногие романисты — а из русских (извините!) никто, кроме [Рудого Панька] сочинителя Шпоньки, и от того у них разговор простона<родный> — просто глуп. Так напр. в разбираемой нами повести [о том] Ив. Ив. [говорит] спрашивает у бабы: какое это ружье? — баба отвечает: кажись железное. — У Ивана Ивановича вертится в голове как бы получить это ружье и очень бы ему хотелось получить у нее совета что ему сделать в этом случае — но вместо того эта мысль получает у него следующее выражение: от чего ж оно железное?

2

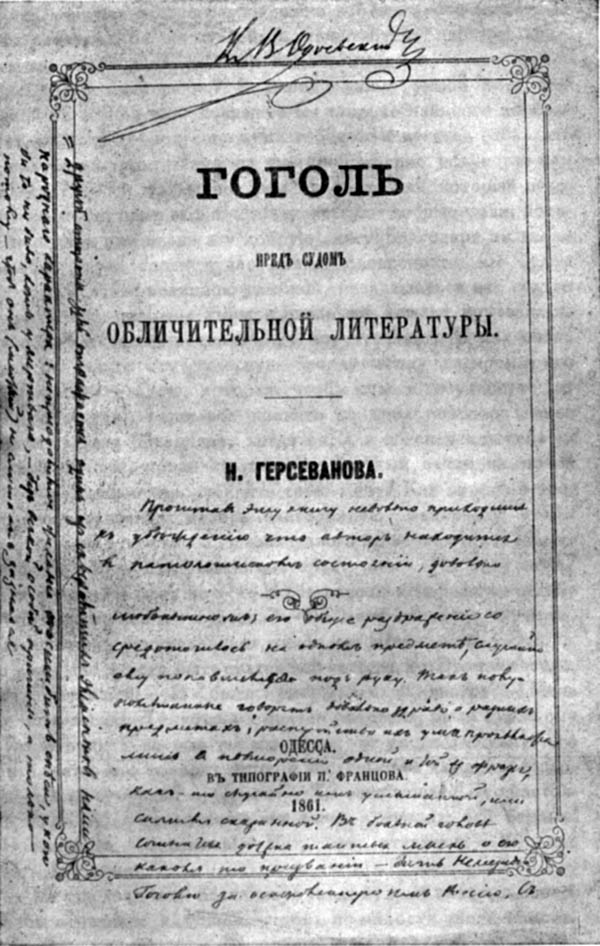

<Надпись на книге Н. Герсеванова.>

Прочитав эту книгу невольно приходишь к убеждению что автор находится в патологическом состоянии, довольно любопытном; его общее раздражение сосредоточилось на одном предмете, случайно ему попавшемся под руку. Так полупомешанные говорят довольно здраво о разных предметах: расстройство их ума проявляется лишь в повторении одной и той же фразы, как-то случайно им услышанной, или самим сказанной. В больной голове сочинителя должна таиться мысль о его каком-то призвании — быть Немезидой Гоголю за оскорбленную им Россию. С другой стороны здесь отражается один из сквернейших элементов нашего народного характера: непреодолимое желание посшибить спеси, у кого бы то ни было, хоть у мертвого, — без всякой особой причины, а только потому — чтобы он (мертвый) не слишком зазнался.

Обе заметки печатаются по подлиннику (Рукоп. отд. ГПБ. Бумаги В. Ф. Одоевского, переплет 13, л. 110 и переплет 19, л. 198).

1. Отрывок неоконченной статьи написан карандашом на обеих сторонах листа. Датировать отрывок можно 1833—1835 гг., так как упоминаемая Одоевским „Повесть о том...“, написанная не ранее конца 1833 г., напечатана во 2-й книге „Новоселья“ (1834); „Миргород“ вышел в 1835 г., а позже 1835 г. трудно предположить употребление Одоевским имени Рудого Панька. П. Н. Сакулин отнес этот отрывок к статье Одоевского, не законченной им по просьбе Гоголя, о чем Гоголь писал 10 марта 1835 г. С. П. Шевыреву; из письма этого, впрочем, не вполне ясно содержание статьи, от которой Одоевского отговорил Гоголь.

„Из истории русского идеализма“, т. I, ч. 2, с. 338). Полный текст отрывка дает возможность увидеть не только то, что Одоевский „вменяет в достоинство Гоголю правдивость его литературного языка“ и „подчеркивает именно бытового художника“ (Сакулин, с. 338 и 339). Использование простонародного языка, методы его перенесения в литературу — одна из основных спорных проблем тридцатых годов. „Простонародность“, „простонародный слог“ — в словоупотреблении дворянских писателей 30-х гг. достаточно широкая и неопределенная категория, включавшая в себя самые разнообразные по социальной окраске элементы. Характерность позиции Одоевского — в психологизации проблемы. Язык „высшего общества“ и язык „низшего класса“ — привычные для этих лет социально-диалектологические нормы, отражавшие подлинные отличия диалектов разных общественных слоев. Но замечательно, что Одоевский устанавливает не столько формальные отличия этих диалектов, сколько отражение в языке классовой психологии; два типа „скрытности“ в зависимости от „класса“ („класс“ здесь надо понимать в том именно смысле, как употребляет это понятие Одоевский). Об этих двух типах „скрытности“ Одоевский говорит совершенно различным тоном; при этом к „простолюдинам“ он относит гоголевских героев из среды патриархального дворянства (Шпоньку, Перерепенко). Все это очень помогает уяснению идеологии самого Одоевского.

В. Ф. Одоевский. 1844 г.

С другой стороны, замечание о „разговоре человека высшего общества“ очень ценно для характеристики творческого метода Одоевского; оно дает ключ к пониманию его светских повестей, связывает воедино его идейные, жанровые и стилистические устремления. Аналогичная мысль слегка намечена была Одоевским в „Княжне Мими“: „Эти страсти выражаются одною фразою, одним словом, словом условным, которого, как азбуку, нельзя ни перевесть, ни выдумать“.

„Сельское чтение“. „Многие восстают против «Сельского чтения» за простонародность его языка, маленько мужицкого, — писал Белинский в 1846 г. — Несмотря на нападки на «Сельское чтение» то отсталых и выписавшихся сочинителей, то старых и юных славянолюбов, «Сельское чтение» идет да идет себе“ (соч. Белинского, ред. Венгерова, т. X., с. 30). В 1859 г. в рецензии на журнал „Народное чтение“ К. Аксаков с удовлетворением отмечал, что „сотрудники «Народного чтения» не подходят к народу, как уже к совершенно несмысленному ребенку, как делал это князь Одоевский, который чуть не говорил народу: «душенька народ, миленький народенька»“ (Парус, № 1). Одоевский был крайне возмущен этой рецензией; в его бумагах сохранилось начало резкого ответа Аксакову (Бумаги В. Ф. Одоевского, переплет 93, л. 79 и 80).

„Одесский вестник“ (№ 19) сообщал, что в Одессе кем-то пишется творение в 2-х томах, которым хотят доказать ничтожество Н. В. Гоголя. Этим творением оказалась книга „Гоголь перед судом обличительной литературы“, на обложке которой и написана Одоевским воспроизводимая заметка. Книга принадлежала перу реакционного публициста, ярого крепостника и антисемита отставного генерала Николая Борисовича Герсеванова (1809—1871). Незадолго перед тем Герсеванов напечатал анонимно в Берлине свои письма к Ростовцеву („О социализме Редакционных комиссий“, 1860). В этих письмах он обвинял комиссии в том, что „дух преобразований... есть чистый социализм, который проповедует Прудон“, и предупреждал, что в результате реформ „произойдет общий голод и настанет пугачевщина“. Ср. в „Русской Старине“ (1905, I), в статье Н. О. Лернера „Из истории освобождения крестьян“ выдержки из записок Герсеванова о журналах Редакционных комиссий. Все эти записки вошли в брошюру „О социализме“, содержание которой Н. О. Лернеру не было известно (с. 150).

Своей книгой о Гоголе Герсеванов, по его словам, предполагал „высказать что слава Гоголя не заслужена им“, доказать, что Гоголь „был нищий, лакей, ненавистник русской женщины, клеветник ее, клеветник России“.

Для характеристики того, как выполнял Герсеванов свою задачу, достаточно будет привести несколько цитат: „Род, им избранный — площадная грязная сатира“ (с. 6); „в божьем храме пытался он отыскать грязный элемент и в куполах и колоннах находил подобие каких-то языческих, сладострастных форм“ (с. 109 и 110); „пристрастие Гоголя к сальностям объясняется удовлетворительно антипатией его к дамскому обществу“ (с. 125); „он переехал заграницу с тем, чтобы там, на досуге эксплуатировать своего... милостивца“ (Жуковского. М. Б.), Естественно, что эта анекдотическая книга встретила соответствующий прием. Печать всех направлений обошла ее молчанием; лишь „Санктпетербургские“ и „Московские Ведомости“ отозвались — первые насмешливым, вторые — возмущенным разбором (1862, № 19 и № 2). Вынужден был также выступать в „Основе“ (1862, январь) П. А. Кулиш, книгу которого о Гоголе усиленно цитировал Герсеванов. „Как будто душа Булгарина воплотилась в новое тело“, — писал не без оснований Кулиш.

„по-человечески“, Одоевский объясняет появление книги патологическим состоянием автора. Несомненно, однако, что дело было не в „расстройстве ума“ и не в „больной голове сочинителя“. Герсеванов сам вскрывает истинный смысл своего выступления, когда пишет: „Вот отчасти разгадка его (т. е. Гоголя. М. Б.) успехов и бесчисленного множества подражаний — Губернских очерков, Губернских карнавалов, Медвежьих углов, Военных сборников и всей обличительной литературы. Это направление продолжается и поныне“. „Обличительная лихоманка“ подвергалась и нападениям революционно-демократического лагеря, но нападение справа, с позиция крепостников, естественно соединялось с нападением на партию „крайних отрицателей“, — не случайно с разбором книги Герсеванова был связан известный выпад „Санктпетербургских Ведомостей“ против „Современника“ и недавно скончавшегося Добролюбова (1862, № 19).

Одоевский был идеологически чужд и по существу враждебен демократии. Характерно, например, что об аресте Чернышевского он узнал только через полтора года (см. Бумаги В. Ф. Одоевского, переплет 15, запись от 2 I 1864 г.). В 1862 г. он участвовал в суде над Зайчневским, Аргиропуло и др. Но „обличительному“ движению конца 50-х начала 60-х гг. в его умеренно-либеральной разновидности Одоевский сочувствовал и сам принимал в нем участие (ему, напр., принадлежали 2 фельетона в „Искре“ 1859—1860 гг.). Вполне понятно его возмущение обскурантским выпадом против Гоголя, которого еще в 1836 г. он признавал „лучшим талантом в России“ („О вражде к просвещению“).